Conférence ARCHIPAL

Culturelle

,

Historique

à Apt

Gratuit

-

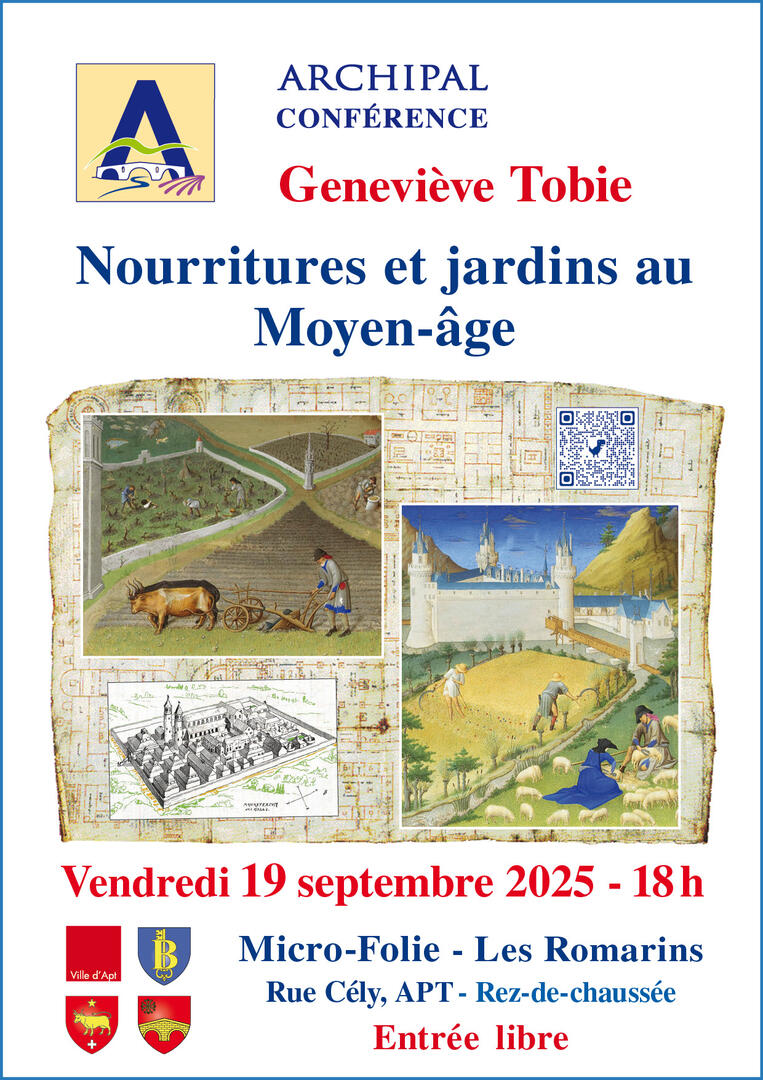

Traductrice interprète pour des entreprises internationales, professeure de lettres à Paris et Docteure en langue littérature françaises et littérature comparée, Geneviève TOBIE tiendra une conférence sur les " Nourritures et jardins au Moyen-âge "

-

Le jardin -représentation symbolique du Paradis terrestre- sert au Moyen-âge à nourrir aussi bien les âmes que les hommes.

Cet espace clos, conquis sur les forêts dès le VIIè siècle, doit rester intimiste, protecteur et parfaitement entretenu.

Qu'il soit jardin monastique, jardin princier ou seigneurial et plus tard jardin extraordinaire et facétieux, cet espace est l'endroit où l'homme médiéval trouve de quoi se nourrir et se soigner, car la vie en autarcie nécessite de pouvoir assurer...Le jardin -représentation symbolique du Paradis terrestre- sert au Moyen-âge à nourrir aussi bien les âmes que les hommes.

Cet espace clos, conquis sur les forêts dès le VIIè siècle, doit rester intimiste, protecteur et parfaitement entretenu.

Qu'il soit jardin monastique, jardin princier ou seigneurial et plus tard jardin extraordinaire et facétieux, cet espace est l'endroit où l'homme médiéval trouve de quoi se nourrir et se soigner, car la vie en autarcie nécessite de pouvoir assurer sa subsistance.

Ainsi et contrairement aux nobles qui conçoivent le jardin comme un espace de détente et de loisirs, marchands et artisans qui peuplent les villes ont tous un jardin hors les murs.

Dès le XIIè siècle, les riches marchands prennent l'habitude d'entretenir une maison des champs en plus de leur demeure en ville, car posséder un jardin est synonyme de bien-être et de bien-vivre. D'ailleurs, à la fin du Moyen-âge les gens aisés des grandes villes auront leurs demeures d'été à la campagne.

Mais l'entretien d'un jardin demande un certain savoir faire, c'est pourquoi des calendriers du "courtil" donneront des conseils judicieux pour bêcher, planter, semer, récolter, en plus de listes exhaustives de fleurs, fruits, légumes et autres plantes aromatiques à utiliser dans des recettes de cuisines élaborées pour chaque occasion.

Si à la campagne, il n'y a pas de ferme sans jardin, qui varie selon le rang social des propriétaires, les humbles continueront de cueillir toutes sortes d'aliments - baies, fruits, champignons, herbes sauvages- dans les haies, les prés et les forêts et aussi de récolter le miel sauvage.

Souvenons-nous que l'homme médiéval croit à l'existence d'intermédiaires entre univers visibles et monde réel, et surtout entre Dieu et les Hommes. Ainsi dans ce monde où religion, coutumes, magie et superstitions cohabitent étroitement, le sens du mystère et du merveilleux se retrouve aussi dans les jardins. C'est pourquoi, la nature reste une source intarissable d'inspiration artistique : lieu d'amour en poésie, motifs floraux en architecture, dans l'enluminure, et la tapisserie aux mille fleurs des bords de Loire, les rosaces des églises gothiques...

Si peu à peu, le jardin utilitaire se transforme en jardin de détente et de plaisir, il conservera toujours des espaces réservés aux plantes, aux simples et plus tard aux fleurs.

Le jardin -représentation symbolique du Paradis terrestre- sert au Moyen-âge à nourrir aussi bien les âmes que les hommes.

Cet espace clos, conquis sur les forêts dès le VIIème siècle, doit rester intimiste, protecteur et parfaitement entretenu.

Qu'il soit jardin monastique, jardin princier ou seigneurial et plus tard jardin extraordinaire et facétieux, cet espace est l'endroit où l'homme médiéval trouve de quoi se nourrir et se soigner, car la vie en autarcie nécessite de pouvoir assurer sa subsistance.

Ainsi et contrairement aux nobles qui conçoivent le jardin comme un espace de détente et de loisirs, marchands et artisans qui peuplent les villes ont tous un jardin hors les murs.

Dès le XIIè siècle, les riches marchands prennent l'habitude d'entretenir une maison des champs en plus de leur demeure en ville, car posséder un jardin est synonyme de bien-être et de bien-vivre. D'ailleurs, à la fin du Moyen-âge les gens aisés des grandes villes auront leurs demeures d'été à la campagne.

Mais l'entretien d'un jardin demande un certain savoir faire, c'est pourquoi des calendriers du "courtil" donneront des conseils judicieux pour bêcher, planter, semer, récolter, en plus de listes exhaustives de fleurs, fruits, légumes et autres plantes aromatiques à utiliser dans des recettes de cuisines élaborées pour chaque occasion.

Si à la campagne, il n'y a pas de ferme sans jardin, qui varie selon le rang social des propriétaires, les humbles continueront de cueillir toutes sortes d'aliments - baies, fruits, champignons, herbes sauvages- dans les haies, les prés et les forêts et aussi de récolter le miel sauvage.

Souvenons-nous que l'homme médiéval croit à l'existence d'intermédiaires entre univers visibles et monde réel, et surtout entre Dieu et les Hommes. Ainsi dans ce monde où religion, coutumes, magie et superstitions cohabitent étroitement, le sens du mystère et du merveilleux se retrouve aussi dans les jardins. C'est pourquoi, la nature reste une source intarissable d'inspiration artistique : lieu d'amour en poésie, motifs floraux en architecture, dans l'enluminure, et la tapisserie aux mille fleurs des bords de Loire, les rosaces des églises gothiques...

Si peu à peu, le jardin utilitaire se transforme en jardin de détente et de plaisir, il conservera toujours des espaces réservés aux plantes, aux simples et plus tard aux fleurs.

Le jardin -représentation symbolique du Paradis terrestre- sert au Moyen-âge à nourrir aussi bien les âmes que les hommes. Cet espace clos, conquis sur les forêts dès le VIIè siècle, doit rester intimiste, protecteur et parfaitement entretenu. Qu'il soit jardin monastique, jardin princier ou seigneurial et plus tard jardin extraordinaire et facétieux, cet espace est l'endroit où l'homme médiéval trouve de quoi se nourrir et se soigner, car la vie en autarcie nécessite de pouvoir assurer sa subsistance. Ainsi et contrairement aux nobles qui conçoivent le jardin comme un espace de détente et de loisirs, marchands et artisans qui peuplent les villes ont tous un jardin hors les murs. et dès le XIIè siècle, les riches marchands prennent l'habitude d'entretenir une maison des champs en plus de leur demeure en ville, car posséder un jardin est synonyme de bien-être et de bien-vivre. D'ailleurs, à la fin du Moyen-Age les gens aisés des grandes villes auront leurs demeures d'été à la campagne et à la ville.

Mais l'entretien d'un jardin demande un certain savoir faire, c'est pourquoi des calendriers du "courtil" donneront des conseils judicieux pour bêcher, planter, semer, récolter, en plus de listes exhaustives de fleurs, fruits, légumes et autres plantes aromatiques à utiliser dans des recettes de cuisines élaborées pour chaque occasion. Si à la campagne, il n'y a pas de ferme sans jardin -qui varie selon le rang social des propriétaires- les humbles continueront de cueillir toutes sortes d'aliments -baies, fruits, champignons, herbes sauvages- dans les haies, les prés et les forêts et aussi de récolter le miel sauvage

Souvenons-nous, l'homme médiéval croit à l'existence d'intermédiaires entre univers visibles et monde réel et surtout entre Dieu et les Hommes. Ainsi dans ce monde où religion, coutumes, magie et superstitions cohabitent étroitement le sens du mystère et du merveilleux se retrouve aussi dans les jardins. C'est pourquoi, la nature reste une source intarissable d'inspiration artistique : lieu d'amour en poésie, motifs floraux en architecture, dans l'enluminure, et la tapisserie aux mille fleurs des bords de Loire, les rosaces des églises gothiques...

Si peu à peu, le jardin utilitaire se transforme en jardin de détente et de plaisir, il conservera toujours des espaces réservés aux plantes, aux simples et plus tard aux fleurs.

-

-

Langues parlées

-

- Voir tous les avis

-

Tarifs

-

Gratuit—

Horaires

-

Horaires

-

- Le 19 septembre 2025 de 18:00 jusqu'à 19:30

Votre navigateur est obsolète!

Veuillez mettre à jour votre navigateur pour visualiser cette page correctement. Mettre à jour mon navigateur